はじめに

日本で働くこと、について考えたことはあるでしょうか。日本で働き、日本で暮らす自分が経済的に裕福なのか、外国で働き外国で暮らす人たちと比べて、日本人の生活は豊かなのか、そんな疑問を持ったことはありますか?

私は、カントリーマアムが小さくなってしまったことに気づいてから、「なぜ日本人が、同じ金額を支払って食べられるカントリーマアムの量が少なくなってしまったのか」ということが疑問でした。

カントリーマアムが小さくなってしまったことについては、こちらの記事に記載していますので、よかったら読んでみてください。

カントリーマアムが小さくなってしまったということは、日本人が経済的に貧しくなっているのではないか?日本人が貧しくなっているのであれば、世界にはその分裕福になっているのではないか?そんな疑問が湧いてきます。

この記事では、日本の平均賃金と、アメリカの平均賃金の推移を比較し、世界をリードするアメリカに対して、日本がどれだけ差をつけられてしまっているのか、これからの日本はどうなっていくのかを書いていきます。

日本の平均賃金の推移

まず、日本の1989年〜2018年までの実質平均給与の推移を見ていきましょう。

日本の実質平均給与は、バブル崩壊以降増えていないどころか、下降傾向にあります。

グラフからわかるように、2000年を境に日本の実質平均給与は減少し始め、世界金融危機(リーマンショック)が起きた2007年以降に大きく減少しています。また、このグラフでは2018年にかけて実質平均給与は上昇していますが、2019年は前年度比で1%減となっており、実質平均給与の回復の兆しは見えません。

ここまで、実質平均給与という言葉を使ってきましたが、実はこれは単なる額面の給与額ではなく、物価変動を加味した給与額のことを言います。

例えば、カントリーマアム1個の値段が10円の時代の10円と、1個20円の時代の10円では価値が違うと考えればわかりやすいと思います。カントリーマアムの値段が2倍になったのだとすれば、お給料も給与も2倍になっていないと、実質的な給与額は増えたことにはなりません。そのため、額面だけでなく、モノを購入するのに必要な金額を考慮して算出されるのが、実質平均給与なのです。

また、額面の賃金のことを、名目賃金と呼びます。

カントリーマアムの価格の変動率については、冒頭で紹介した記事に詳しく書いてありますので、是非読んでみてください。

実質給与が表すのは、名目賃金が物価変動率を上回っているかどうかです。日本の実質給与が長年の間下落、もしくは横ばいで推移しているということは、日本人の生活が経済的に豊かになっていないことを表しています。

名目賃金と物価変動

次に、実質給与の理解を深めるために、ここ数年の日本人の平均名目賃金と、物価がどれだけ変化したのかを見てみます。

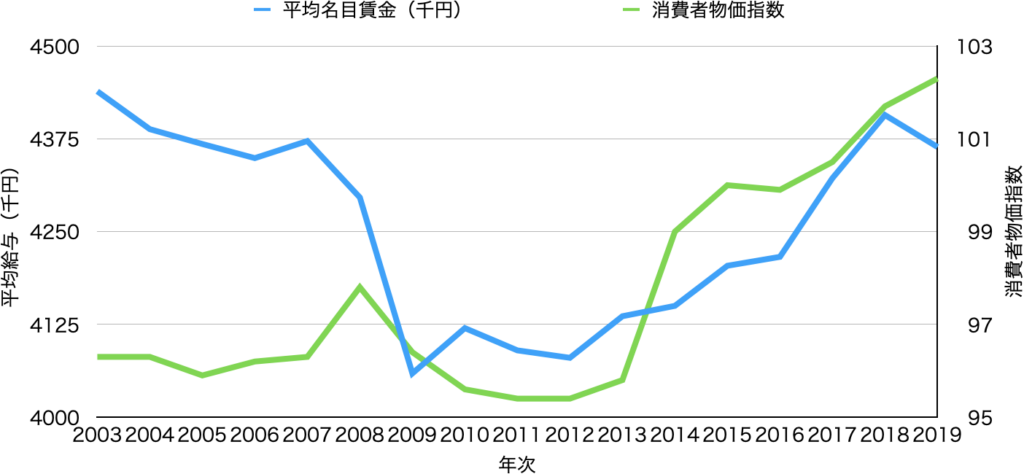

下のグラフは、2003年〜2019年間の日本の平均給与(名目)※1及び、2015年基準の消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合指数)※2の推移をまとめたものです。

消費者物価指数とは、モノやサービスの価格の推移を測定するものです。消費者物価指数は、ある基準の年の物価を100として、その年と比較して物価がどれだけ上下しているかを表します。

また、持家の帰属家賃とは、持家世帯が住んでいる住宅を借家だと仮定し、そこで得られる家賃に相当する額のことを言います。

このグラフから見てわかる通り、2007年から2009年にかけて、名目平均賃金は大きく下落していますが、物価はほぼ横ばいとなっています。これは、給料は減っているのに、モノやサービスの値段は変わらないため、この間に生活がより厳しくなっていることを表します。そして、2013年頃から2019年にかけて、名目平均賃金と物価はともに上昇しています。2014年以降は実質賃金も上昇傾向にあるため、物価が上昇し、かつ平均賃金が物価上昇率よりも高い水準で増加していったと言えます。

このことから、日本は長期的に見れば国民一人一人の賃金は減っている傾向にあるものの、近年では回復の兆しが見えている状態だと言えます。

※1 国税庁https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan2013/minkan.htm

日銀の物価目標

物価が上がっていくと、お金の価値が下がっていくことになるため、額面上の給料が増えても、その価値が軽減してしまうように思えます。

しかし、日銀の黒田総裁は、2013年に就任してから、2%の安定した物価上昇を目標に掲げています。

物価が上昇していくと、値段が上がってもモノが売れる状態になるので、一般的に企業の業績は良くなるとされています。企業の業績が良くなれば、従業員に支払われる給料は上がり、消費が活発になります。消費が活発になれば、物価がまた上昇していくことになり、インフレの状態となります。これは所謂、景気が良い状態のことを言います。

景気が良い状態で、自分の給料も増えていれば、それまでよりも裕福になったような気持ちになりそうです。しかし、インフレ時には、給料の増加とともに物価も上昇しており、額面上程には裕福にはなれていないというのが現実です。なんだか少し悲しいですよね。

しかし、デフレ時に給料が下がり、リストラが行われ、企業の業績が下がっている状態よりも、インフレ時の方が、その国に暮らす人々にとっては良い環境のように思えます。また、経済が回っている状態であれば、新規事業などにも、より活発に投資が行われるようになるため、社会がより進歩していくためにも、必要なことと言えます。

また、給料だけ上げて物価が変動しないようにすれば、日本人はもっと裕福になれるのではないか、と考えるかもしれません。なぜ、黒田総裁は2%の物価上昇を目標に掲げているのでしょう。

それは、この2%の物価上昇というのは、日本だけでなく、アメリカやEUなども目標に掲げている数値であるからです。

日本以外の主要国が2%の物価上昇を達成している中で、日本だけが物価上昇を達成できなくなると、円高が進んでいってしまう可能性が高まります。一般的に円高が進みすぎると、海外に向けての物が売れにくくなり、輸出産業が不振になります。逆に円安が進むと、輸入にかかるコストが増えるため、海外製品にかけるコストが上昇します。そのため、外貨と円の関係は安定している方が望ましく、2%の物価上昇を継続していくことが必要なのです。

OECDの中で日本の平均賃金は平均以下

日本の実質平均賃金は、世界の中でどのような位置付けなのでしょうか。

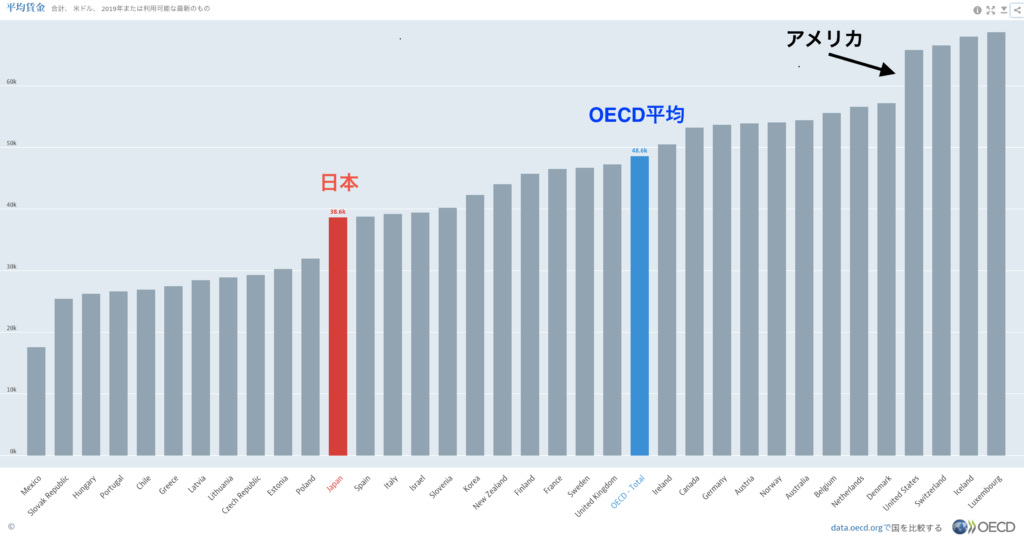

以下のグラフは、世界各国の平均賃金を比較したものになります。

OECDとは、経済協力開発機構のことで、現在38ヵ国が加盟しています。日本の平均賃金は、これらOECD各国平均よりもはるかに低く、G7の中でも最下位となっています。

日本の平均賃金は、上がっていないだけではなく、先進国としては非常に低い水準にあると言えます。

日本の平均賃金が世界各国に比べて低い水準となっている理由としては、先述した消費者物価指数の上昇率が低いことが挙げられます。

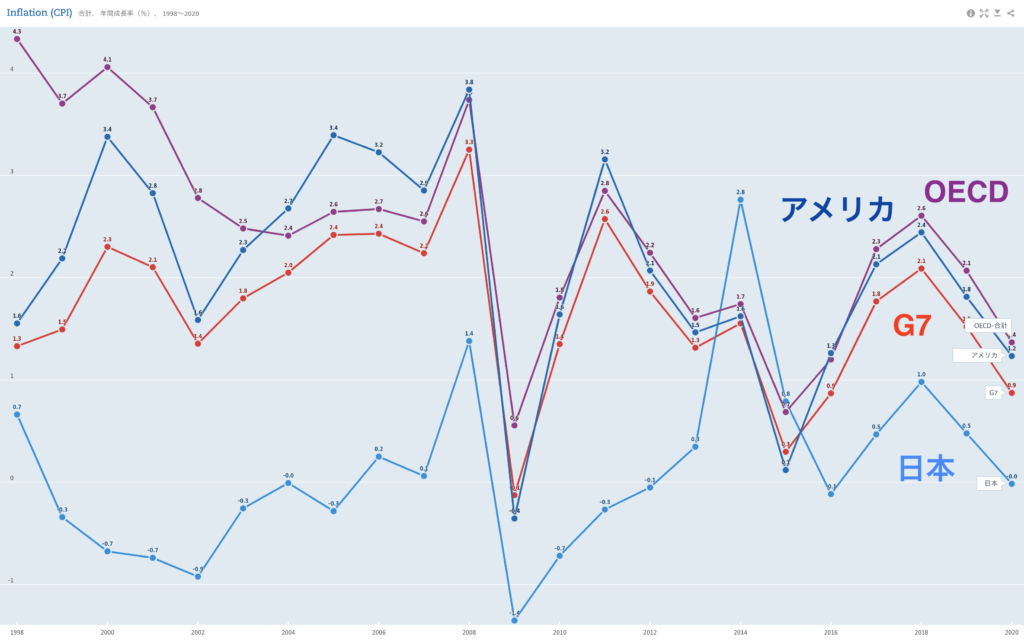

このグラフは、OECD各国平均、G7平均、アメリカ、日本の消費者物価指数の変動率の推移を表したものになります。

このグラフから見て取れるように、日本は歴史的に常に世界平均よりも物価上昇率が低かったことがわかります。むしろ、世界経済で物価が上昇している局面でも、日本はマイナスであったことを鑑みると、日本と世界の物価上昇率は大きく溝を開けられていると考えて良いでしょう。世界各国で物価が上昇し、賃金も上昇していく中で、日本経済は世界の潮流から取り残されていっていると言えます。

まとめ

この記事では、日本の平均賃金と物価変動率の推移を調査し、世界各国と比較することで、日本の平均賃金が世界から見てどのような位置付けなのかと、その理由を調査しました。

- 日本の実質平均賃金は、バブル崩壊以降下落傾向にあり、日本人の生活水準は全く向上していない

- 賃金上昇のためには、適切な物価上昇が必要で、目標は2%

- 世界各国から見ると、日本の平均賃金は先進国で最低水準

- 日本の物価上昇率は、世界と比較して常に低い

日本の平均賃金が低い理由は、適切な物価上昇を達成できていないため、企業の収益が上がらず、給与に反映されていないことが原因です。また、先進国と比較しても、日本の平均賃金は最低水準であるといえます。

日本という国が置かれた非常に厳しい経済状況は、なぜ生まれてしまったのでしょうか。

次の記事では、適切なインフレが日本で起こせてこなかった理由を調べてみたいと思います。